Por Moisés, do Canal Pátria e Defesa, para o Portal Código 22

Em um mundo onde as potências nucleares ditam as regras da soberania e da paz, o Brasil não pode mais se dar ao luxo de ser um eterno espectador. O Brasil precisa repensar as armas nucleares e isso é um soco no estômago da complacência nacional. Em recente entrevista, ex-embaixador Rubens Barbosa alerta para as mudanças geopolíticas que abrem espaço para rever nossos programas nucleares, enquanto exemplos como a Ucrânia – que entregou seu arsenal em 1994 e hoje sofre invasões – e a Coreia do Norte – intocável graças às suas bombas – ilustram o preço da ingenuidade. O ministro das MInas e Energia, Alexandre Silveira ecoa isso: em um planeta caótico, com guerras e tensões crescentes, a dissuasão nuclear é o escudo definitivo para nações emergentes como a nossa, ricas em recursos como a Amazônia e o Pré-Sal. Mas por que o Brasil, com tecnologia avançada no ciclo do urânio, parou na beira do abismo? A resposta está na história de traições internas e pressões externas, e no potencial revigorador de uma liderança como a de Jair Bolsonaro.

Amigos vamos aos fatos e sem rodeios. Nos anos 1970, sob o regime militar, o Brasil embarcou em uma corrida nuclear paralela, impulsionada pela rivalidade com a Argentina e pelo acordo com a Alemanha Ocidental para transferência de tecnologia. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica trabalhavam em segredo para dominar o ciclo completo do combustível nuclear, incluindo enriquecimento de urânio e testes de explosivos. A base da Serra do Cachimbo, no Pará – um poço de 320 metros de profundidade, revestido de cimento e aço, construído com apoio alemão – era o coração desse “Programa Nuclear Paralelo” (PATN). Ali, poços subterrâneos foram escavados para simular detonações, custando milhões aos cofres públicos e prometendo ao Brasil o status de potência nuclear. Os EUA, sob Jimmy Carter, pressionaram com sanções e ameaças, temendo um “eixo do mal” sul-americano. Mas foi um brasileiro quem enterrou o sonho: Fernando Collor de Mello.

Em setembro de 1990, Collor – o primeiro presidente eleito diretamente após a ditadura – viajou à Serra do Cachimbo e, em um gesto teatral televisionado, jogou uma pá de cal no poço principal, selando o fim do programa militar. “Uma pá de cal no poço”, como ele mesmo simbolizou, não foi apenas um ato ambientalista ou pacifista; foi uma rendição ideológica aos interesses americanos, priorizando a abertura econômica e a submissão ao TNP (Tratado de Não Proliferação Nuclear), que o Brasil só assinaria em 1998. Collor criticava os gastos militares e se aproximava de Washington, ignorando o know-how acumulado. O Congresso de 1988 já havia limitado o uso nuclear a fins pacíficos, mas Collor foi o carrasco final, unificando o programa ao civil e criando a ABACC (Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares). Quem ajudou? Os militares visionários dos anos 70 e 80, como o general Alberto Mendes Cardoso, que confirmou: o Brasil já dominava o suficiente para uma bomba termonuclear. Quem atrapalhou? Além de Collor, os sucessivos governos civis, pressionados pela AIEA e pelos EUA, que bloquearam transferências tecnológicas e impuseram salvaguardas.

Hoje, o programa nuclear brasileiro é estritamente pacífico e impressionante. Dominamos o ciclo completo do urânio: extração em Caetité (BA), enriquecimento em Resende (RJ) com tecnologia 100% nacional, e produção de combustível para Angra 1 e 2. Angra 3, parada por corrupção e atrasos, deve entrar em operação até 2026, com investimentos de R$ 15 bilhões no Programa Nuclear Brasileiro (PNB), impulsionado no governo Bolsonaro. O PROSUB avança com o submarino nuclear Álvaro Alberto, previsto para 2030, colocando-nos no clube exclusivo de nações com propulsão nuclear naval. Mas e as armas? Agora vamos cutucar a ferida: sem mísseis de longo alcance, nosso arsenal seria vulnerável. É aí que entra a parceria secreta com a Ucrânia – ou o que restou dela.

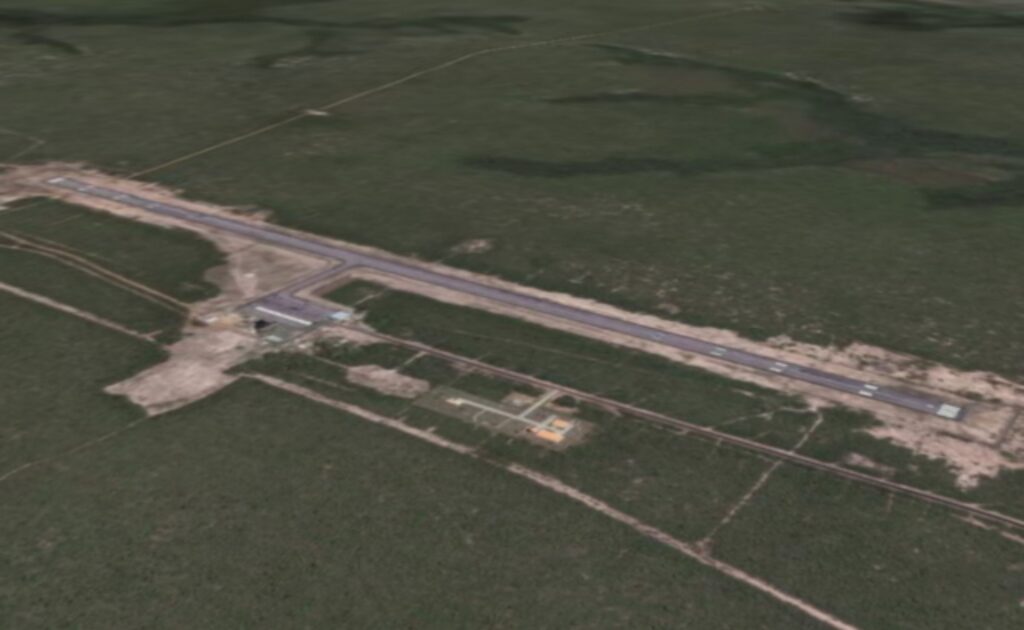

Nos bastidores do qual tenho acesso, sabe-se que o acordo Brasil-Ucrânia, assinado em 2003, criou a Alcântara Cyclone Space (ACS), uma binacional que custou R$ 1 bilhão (R$ 500 milhões de cada lado). Oficialmente, era para lançar satélites do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), aproveitando a latitude equatorial para economia de combustível. Mas o “segredo” estava no lançador Cyclone-4, uma variante ucraniana do Zenit, capaz de carregar cargas pesadas – e, sussurravam insiders, adaptável para mísseis balísticos. Os EUA vetaram abertamente, temendo proliferação: em 2009, o Departamento de Estado pressionou Kiev a não transferir tecnologia “sensível” para o Brasil, bloqueando qualquer “nicho militar” disfarçado de comercial. A parceria ruiu em 2019, sem um único lançamento do CLA – extinta por MP, após 16 anos de frustração. “Sugiru”? Provavelmente um erro de digitação para “Cyclone” ou “Sich” (plataformas ucranianas), mas o cerne é claro: era uma porta entreaberta para mísseis de longo alcance, camuflados como satélites. A Ucrânia, pré-guerra, era top 10 em espaço; hoje, ironicamente, produz mísseis como o Neptune modificado para alvos terrestres. Se o Brasil tivesse insistido, poderíamos ter o vetor nuclear que falta.

E o futuro? Com Lula no poder, o PNB patina: cortes orçamentários, foco em renováveis e submissão ao TNP sufocam ambições. Mas imagine Bolsonaro de volta em 2026 – como seu governo anterior prometeu, com “apoio irrestrito” ao nuclear. Eduardo Bolsonaro já defendeu discutir a saída do TNP para “programas próprios”, e o ministro Bento Albuquerque planejava 10 GW nucleares até 2050. A volta de Bolsonaro reviveria o PROSUB, retomaria mineração de urânio em Santa Quitéria (CE) e, quem sabe, reabriria debates sobre dissuasão. Deixo um alerta: países com bombas não são invadidos. Com tensões na Venezuela, China no Pacífico e um mundo multipolar, o Brasil conservador – acordado por Bolsonaro – não pode mais jogar cal nos poços. É hora de cavar de novo, com soberania. A pátria merece.

Escrito por Moisés, do Canal Pátria e Defesa, exclusivo para o Portal Código 22